असाध्य वीणा: समर्पण, सत्य और सृजन का सांद्र प्रतीक

यह शोध आलेख अज्ञेय की प्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा के माध्यम से जीवन, सत्य और सर्जना प्रक्रिया के गहन संबंधों की पड़ताल करता है। यह कविता न केवल आत्मविस्मृति और समर्पण की अभिव्यक्ति है, बल्कि रचनात्मक अनुभूति की परम परिणति भी है। आलेख में यह दर्शाया गया है कि पूर्ण समर्पण से ही जीवन और कला का वास्तविक रसास्वादन संभव है। असाध्य वीणा को जेन बौद्ध दर्शन और भारतीय चेतना से जोड़ते हुए यह विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रथम प्रकाशन 23 मई 2020 को हुआ था, तथा यह संशोधित संस्करण 21 जून 2025 को प्रकाशित किया जा रहा है।

शोध आलेख

उज्जवल कुमार सिंह

6/21/2025

हिंदी साहित्य का इतिहास जब हमारे सामने आता है तो उसके विभिन्न युगों के अंतर्संबंध और क्रमिक विकास सहज ही दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु यदि हम काल-विभाजन की विस्तृत चर्चा को स्थगित रखते हुए सीधे आधुनिक हिंदी साहित्य पर ध्यान केंद्रित करें, तो स्पष्ट होता है कि सन् 1850 के बाद का समय हिंदी साहित्य के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन का काल रहा है। इस आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में होती है, जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है। यह वह समय था जब हिंदी साहित्य ने अप्रत्याशित रूप से न केवल आकार और विषय-वस्तु में विस्तार पाया, बल्कि उसमें सामाजिक चेतना, राष्ट्रवाद, इतिहासबोध, आधुनिकता और नवजागरण की स्पष्ट झलक दिखाई देने लगी। भारतेंदु युग ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, किंतु इस युग में कविता की भाषा के रूप में ब्रजभाषा और अवधी का प्रभुत्व अभी तक विद्यमान रहा, जबकि गद्य साहित्य में खड़ी बोली हिंदी ने अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करानी आरंभ कर दी थी। गद्य विधाओं—जैसे नाटक, निबंध, यात्रा-वृत्तांत, व्यंग्य और समाचार—में खड़ी बोली ने समाज और पाठकवर्ग के बीच अधिक प्रतिध्वनि उत्पन्न की, जो कि कविता में संभव न हो सकी। इस समय कुछ कवि अवश्य थे जो खड़ी बोली में काव्य रचना कर रहे थे, परंतु वह भाषा न तो परिपक्व थी, न ही उसमें वह कोमलता थी जो तत्कालीन उर्दू कविता में परिपक्वता के साथ मौजूद थी। इस स्थिति में परिवर्तन की ध्वनि हमें द्विवेदी युग में सुनाई देती है, जिसका नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव और योगदान के कारण हुआ। द्विवेदी युग में साहित्य के परिष्करण, अनुशासन और उद्देश्यपूर्ण लेखन की परंपरा प्रारंभ होती है, जिसके केंद्र में भाषा का शुद्धिकरण, राष्ट्रभक्ति, सामाजिक उत्थान और नैतिक मूल्यों का जागरण है। इस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में गंभीरता से ग्रहण किया गया और आचार्य द्विवेदी ने 'सरस्वती' पत्रिका के माध्यम से इस भाषा को एक सुसंस्कृत काव्य माध्यम में ढालने का प्रयत्न किया। इस काल में श्रीधर पाठक, बालकृष्ण भट्ट, मैथिलीशरण गुप्त जैसे कवियों ने खड़ी बोली में कविता लिखनी शुरू की और इसे धीरे-धीरे एक उपयुक्त काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। विशेषकर मैथिलीशरण गुप्त की ‘भारत-भारती’ और अन्य राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त काव्य रचनाओं में खड़ी बोली एक ओजस्वी, गंभीर तथा संस्कृतनिष्ठ भाषा के रूप में उभरती है। हालांकि, इन रचनाओं में अब भी एक गद्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान रही, अर्थात भाषा में वह संगीतमय लयात्मकता और भावसिक्त कोमलता नहीं थी जो उर्दू शायरी में सहज रूप से उपलब्ध थी। फिर भी यह एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिसने खड़ी बोली को एक सशक्त काव्य माध्यम के रूप में मान्यता दिलाई। इसके साथ ही हिंदी गद्य साहित्य ने आश्चर्यजनक प्रगति की और उपन्यास तथा कहानियों का विकास तीव्र गति से होने लगा। भारतेंदु से प्रारंभ होकर प्रेमचंद के दौर तक आते-आते हिंदी गद्य अपने परिपक्व रूप में आने लगता है, और यह वह समय होता है जब गद्य साहित्य महाकाव्यात्मक परंपराओं को चुनौती देने लगता है। कविता, जो अब तक साहित्य की सर्वोच्च विधा मानी जाती थी, वह नई सामाजिक यथार्थवाद की आँधी में अपने महत्त्व को लेकर पुनः सोचने के लिए बाध्य होती है। इसी समय छायावाद का उदय होता है, जिसमें व्यक्तिवाद, रहस्यवाद, सौंदर्यबोध और कल्पना का विशेष स्थान होता है। छायावाद काल के कवियों—प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी—ने खड़ी बोली को एक लयात्मक, भावपूर्ण और कोमल भाषा में रूपांतरित किया। इन सबमें सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान जयशंकर प्रसाद का है, जिन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में क्रांतिकारी योगदान दिया। इस दौर में जब उपन्यास और कहानियाँ साहित्यिक मंच पर प्रमुख विधा के रूप में उभर रही थीं और कविता को पीछे धकेल रही थीं, उसी समय प्रसाद ने एक महाकाव्यात्मक कविता ‘कामायनी’ की रचना की, जो इस चुनौती का साहित्यिक उत्तर बनकर सामने आई। कामायनी न केवल काव्यात्मक भाषा की उत्कृष्टता का उदाहरण है, बल्कि यह महाकाव्य की परंपरा का आधुनिक पुनराविष्कार भी है। इसमें मनोविज्ञान, दर्शन, रहस्य और प्रतीकात्मकता के साथ-साथ कथात्मक प्रवाह भी समाहित है, जिससे यह रचना प्रबंध काव्य के रूप में अपने समय की उपन्यास-कथाओं के समकक्ष ठहरती है। जयशंकर प्रसाद ने गहन दार्शनिकता और मानव जीवन के द्वंद्व को जिस प्रकार प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है, वह कामायनी को एक असाधारण काव्य बना देता है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उन्होंने कविता को पुनः उस गरिमा तक पहुँचाया जिसकी प्रतिस्पर्धा उपन्यासों और कहानियों से थी। परंतु इस दौर के अन्य कवियों में इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। अधिकांश कवियों ने कथा कहने की उत्कंठा को लेकर प्रबंध शैली की ओर झुकाव किया—जहाँ एक कथा को कवितात्मक रूप में गाया जा सकता था, परंतु वह ‘कामायनी’ जैसी व्यापक दार्शनिक ऊँचाइयों तक नहीं पहुँचती। इस प्रकार देखा जाए तो आधुनिक हिंदी कविता का यह काल एक ओर गद्य के प्रभाव को महसूस करता है, वहीं दूसरी ओर अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए नव प्रयोगों का भी सहारा लेता है। कामायनी इसी चुनौती से उपजे नव्य प्रबंध-काव्य का प्रतिनिधि ग्रंथ बनकर हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो जाता है। जयशंकर प्रसाद का यह प्रयास केवल एक काव्य रचना नहीं, बल्कि समकालीन साहित्यिक विधाओं के बीच शक्ति-संतुलन स्थापित करने का एक गंभीर प्रयास है, जो यह दर्शाता है कि कविता आज भी गद्य से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है, बशर्ते उसमें विषयवस्तु की गहराई, भाषा की लयात्मकता और मनुष्य की आत्मा से संवाद करने की शक्ति हो। अतः आधुनिक हिंदी साहित्य का यह पूरा विकास क्रम एक ऐसे संक्रमण की कहानी है, जहाँ कविता और गद्य दोनों एक-दूसरे से प्रेरणा लेते हुए परिष्कृत होते हैं और ‘कामायनी’ जैसी कृतियाँ इस संक्रमण का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर साहित्य के इतिहास में स्थान प्राप्त करती हैं।

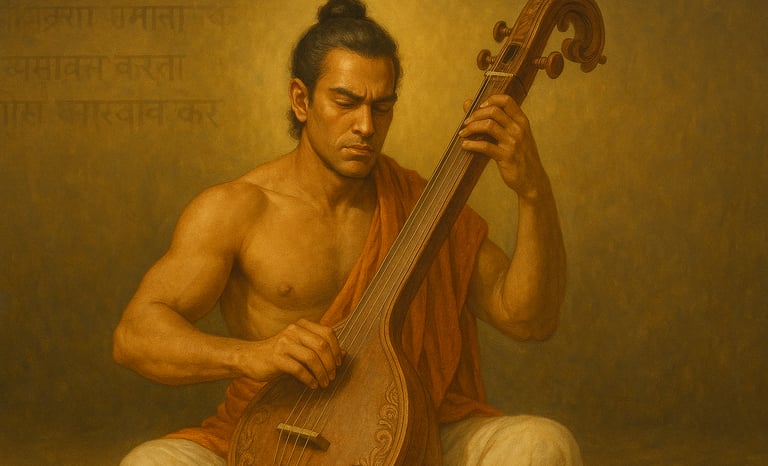

हिंदी कविता के विकास क्रम में जब हम छायावाद के पश्चात की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं, तो एक विशेष रूप से उभरती हुई प्रवृत्ति "लंबी कविता" की दिखाई देती है, जिसमें कवि केवल भावों को नहीं, बल्कि विचारों, घटनाओं और मिथकों के माध्यम से जटिल अर्थ संरचना रचते हैं। छायावाद के काल में ही इस लंबी कविता की शुरुआत सुमित्रानंदन पंत के परिवर्तन (1926) और जयशंकर प्रसाद की प्रलय की छाया (1931-32) जैसी रचनाओं से होती है, जो एक ओर जीवन-दर्शन और प्रकृति की रचनात्मक ऊर्जा का आख्यान प्रस्तुत करती हैं तो दूसरी ओर मनुष्य की आत्मा और प्रकृति के संबंध को गहराई से अभिव्यक्त करती हैं। इसी परंपरा में निराला की सरोज स्मृति एक गहन शोक गीत के रूप में उभरती है, जो न केवल व्यक्तिगत वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति है, बल्कि उसमें भारतीय काव्य परंपरा की करुणा, स्मृति और संवेदना का शिखर रूप भी देखा जा सकता है। राम की शक्ति पूजा एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरातल पर लिखी गई कविता है, जो एक मिथकीय कथा को आधुनिक संवेदना और संघर्ष के माध्यम से पुनः प्रस्तुत करती है, जबकि तुलसीदास और कुकुरमुत्ता सामाजिक सरोकार और व्यक्ति के आत्मसंघर्ष को केंद्र में रखती हैं। इस प्रकार निराला की लंबी कविताएँ हिंदी काव्य की विषयवस्तु और शिल्प की दृष्टि से एक नया अध्याय खोलती हैं। इनका प्रभाव मुक्तिबोध की अंधेरे में और ब्रह्मराक्षस जैसी कविताओं तक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, जहाँ कविता अब केवल सौंदर्यबोध की वस्तु नहीं रह जाती, बल्कि वह सामाजिक, राजनैतिक, दार्शनिक और आत्मबोध की जटिलता को लेकर आती है। धूमिल की पटकथा, मोचीराम और भाषा की रात जैसी कविताएँ इसी परंपरा को सामाजिक यथार्थ और श्रमजीवी जनता के प्रश्नों से जोड़ती हैं, जिनमें लय की बजाय तर्क और प्रतिरोध की भाषा प्रमुख हो जाती है। लेकिन यदि हम इस प्रवृत्ति के कालक्रमिक अनुक्रम पर ध्यान दें, तो निराला और मुक्तिबोध के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा को रखा जाना चाहिए, जिसका प्रकाशन आँगन के पार द्वार (1961) में हुआ। यह कविता जितनी लंबी है, उतनी ही रहस्यपूर्ण, मिथकीय और प्रतीकात्मक भी है। यह तथ्य आश्चर्यजनक है कि यह कविता मुक्तिबोध की चर्चित कविताओं से पूर्व प्रकाशित हुई, फिर भी इसे वह आलोचनात्मक प्रतिष्ठा नहीं मिली जिसकी वह पात्र थी। इस कविता की उपेक्षा के पीछे मुख्य कारणों में एक इसका रहस्यवाद, प्रतीकात्मकता और कथानक की मिथकीय संरचना मानी जाती है, जिसने कई आलोचकों को असमंजस में डाल दिया। असाध्य वीणा की व्याख्या करते समय आलोचना दो भागों में बंट जाती है—एक भाग यह सिद्ध करने में व्यस्त हो जाता है कि इस पर बौद्ध दर्शन और जापानी लोककथाओं का कितना प्रभाव है, जबकि दूसरा भाग इसके अर्थ को सूत्रबद्ध करने में ही अपना सारा श्रम खर्च कर देता है। परंतु यदि हम कविता की मूल संरचना को समझें, तो यह एक मिथकीय आख्यान के सहारे उस कलात्मक साधना को उद्घाटित करती है जो साधक से संपूर्ण समर्पण, अंतर्दृष्टि और चेतना की परिपक्वता की माँग करती है। यहाँ वीणा केवल एक वाद्य नहीं, बल्कि एक प्रतीक है—कला की, साधना की, और जीवन की जटिलताओं की, जिसे ‘वादिनी’ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अनेक वादक उसका वादन करने आते हैं, परंतु केवल एक अज्ञात, मौन, संकोची युवक—जो दिखने में साधारण है—जब अंततः वीणा को स्पर्श करता है, तब वह स्वयं पीड़ित हो जाता है, और तभी वीणा का अद्वितीय स्वर फूटता है। यह प्रतीकात्मक कथा भारतीय ज्ञान परंपरा के उस सत्य की ओर संकेत करती है, जहाँ सच्चा रचनाकार अपनी आत्मा से कला को छूता है और स्वयं पीड़ा के अनुभव से गुजरता है, तभी वह सच्चे अर्थों में ‘असाध्य’ को ‘साध्य’ बना पाता है। यहाँ कला का सौंदर्यबोध, साधक की पीड़ा और अंतिम स्वर की गरिमा, इन सबका समुच्चय कविता को एक गहरी अंतर्ध्वनि प्रदान करता है। आलोचक नामवर सिंह के अनुसार, छोटी कविताओं में उनकी संक्षिप्तता और तीव्र भावावेश के कारण ‘प्रगीतात्मकता’ पाई जाती है, जबकि लंबी कविताओं में यह संभव नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ गत्यात्मकता और तर्क की प्रधानता हो जाती है। परंतु असाध्य वीणा इस आलोचनात्मक निष्कर्ष को अस्वीकार करती है। यह कविता लंबी होते हुए भी अपनी संरचना, लय और संवेदनात्मकता के कारण एक ‘प्रगीत’ के रूप में पढ़ी जा सकती है। यह उसमें अंतर्निहित संगीत, भावावेश और सौंदर्य के कारण संभव हो पाता है, जो अन्य लंबी कविताओं में विरल है। यही कारण है कि यह कविता हिंदी साहित्य में एक अनोखा स्थान रखती है—न केवल अपने कथ्य और प्रतीकात्मकता के कारण, बल्कि अपने काव्य शिल्प और प्रगीतात्मक प्रवाह के कारण भी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस कविता की उतनी चर्चा नहीं हुई, जितनी मुक्तिबोध और धूमिल की कविताओं की हुई, जो अधिक प्रत्यक्ष, वैचारिक और सामाजिक विषयवस्तु पर केंद्रित थीं। अज्ञेय की यह कविता इसलिए भी अलग है क्योंकि यह किसी वैचारिक आग्रह या वैषयिक तात्कालिकता से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि एक कालातीत सौंदर्यबोध और कलात्मक साधना की कथा के रूप में सामने आती है। यह न तो केवल आत्मस्मृति है, न ही राजनैतिक प्रतिरोध, बल्कि यह आत्मा की उस यात्रा का चित्रण है जो 'सुनने' से 'अनुभव' तक पहुँचती है। अतः असाध्य वीणा हिंदी की लंबी कविताओं की परंपरा में एक मौन किंतु महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षर है, जिसे केवल प्रतीकात्मक अर्थों में नहीं, बल्कि भारतीय काव्य परंपरा के उस गहरे, मौन, अंतर्मुखी बोध की दृष्टि से समझा जाना चाहिए, जो शब्द से परे जाकर अनुभूति की वीणा को झंकृत करता है। इस कविता की उपेक्षा हिंदी आलोचना की उस प्रवृत्ति को भी उजागर करती है, जो तात्कालिकता, सामाजिक प्रतिरोध और स्पष्ट वैचारिकता को ही साहित्यिक श्रेष्ठता का मापदंड मानती है, जबकि असाध्य वीणा एक आंतरिक साधना और अनुभूति की कविता है, जहाँ रहस्य, संगीत, पीड़ा और सौंदर्य एक लय में मिलकर एक अनिर्वचनीय काव्य अनुभव का सृजन करते हैं। इस दृष्टि से यह हिंदी की लंबी कविताओं की परंपरा में एक अद्वितीय और अपरिहार्य कड़ी है, जिसे समझना और आत्मसात करना हिंदी कविता के गहरे बोध में प्रवेश करने जैसा है।

असाध्य वीणा की मूलकथा की जड़ें बौद्ध धर्म के एक विशिष्ट ध्यान-संप्रदाय तथा ताओवाद जैसे प्राच्य दर्शनों में निहित हैं। इस आख्यान का एक संस्करण ओकाकुरा काकुजो की प्रसिद्ध पुस्तक The Book of Tea में The Taming of the Harp शीर्षक से संकलित है, जहाँ यह कथा एक प्रतीकात्मक रूप में सामने आती है—कला, साधना और आत्मनिष्ठ संवेदना की चरम परिणति के रूप में। यह कथा बौद्ध धर्म के उस स्वरूप से जुड़ी है जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में भले ही अधिक भौतिकवादी, अनुभवजन्य और आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाला था, किंतु महायान बौद्ध धर्म के आगमन के साथ ही इसका रूपांतरण गूढ़ आध्यात्मिकता और औपनिषदिक भाववाद की ओर होने लगा। विशेषतः महायान के विज्ञानवाद (Yogācāra) और शून्यवाद (Mādhyamika) नामक संप्रदायों में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहाँ क्रमशः ‘विज्ञान’ और ‘शून्य’ को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकारा गया। विज्ञानवाद जहाँ समस्त बाह्य जगत को चित्त की उत्पत्ति मानता है और प्रत्येक अनुभव को चेतना का ही रूप कहता है, वहीं शून्यवाद नागार्जुन के माध्यम से समस्त तर्क, द्वंद्व और स्थूल प्रतीतियों को निरस्त कर, एक ऐसी अनुभूति को प्रतिष्ठित करता है जो पारमार्थिक सत्य की ओर इंगित करती है—जहाँ ‘शून्य’ कोई निषेधात्मक स्थिति नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं की भूमि बन जाती है। यह दर्शन, अपने गहरे प्रतीकात्मक और आत्मविमर्शी स्वरूप के कारण उपनिषदों के ब्रह्मविचार और अद्वैत बोध के निकट प्रतीत होता है। उपनिषदों में ब्रह्म को न तो किसी गुण से बाँधा जा सकता है, न ही किसी सीमित तर्क से परिभाषित किया जा सकता है—उसी तरह बौद्ध शून्यवाद में ‘शून्य’ किसी वस्तु की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि समस्त मानसिक कलुषों से रहित परम स्थिति है। यही कारण है कि जब आदि शंकराचार्य ने अपने अद्वैत दर्शन में ब्रह्म को निराकार, निरवयव, अजन्मा और अनंत माना, तो उन पर यह आरोप लगाया गया कि वे ‘प्रच्छन्न बौद्ध’ हैं—अर्थात वे बौद्ध हैं जो वेदान्त की भाषा में बौद्ध विचारधारा को ही प्रतिष्ठित कर रहे हैं। वस्तुतः यह आरोप केवल वैचारिक विरोध नहीं, बल्कि दोनों दर्शन की अद्वैतवादी और अवैयक्तिक भावभूमि की समानता के कारण उत्पन्न हुआ। असाध्य वीणा की कथा भी इसी पारंपरिक बौद्धिक संवाद का एक रूप प्रतीत होती है, जहाँ वीणा एक प्रतीक बन जाती है—उस साधना का, जो केवल तकनीक या कौशल से नहीं, बल्कि आंतरिक मौन, प्रतीक्षा और आत्म-विलयन की स्थिति से प्राप्त होती है। यहाँ साधक जब वीणा को छूता है और पीड़ित होता है, तभी वह एक 'स्वर' उत्पन्न करता है—यह वही 'शून्य' है, जो मौन से जन्मा है, और यह वही 'ब्रह्म' है, जो शब्दातीत होकर भी अनुभूत होता है। इस प्रकार यह कथा न केवल ध्यान और कला की अंतर्ध्वनि को उद्घाटित करती है, बल्कि वह हमें बौद्ध धर्म, ताओवाद और उपनिषदों की उस साझा धारा की याद भी दिलाती है, जो आत्मबोध, मौन और प्रतीक के माध्यम से सत्य की उपलब्धि को संभव मानती है।

असाध्य वीणा कविता में अज्ञेय ने जेन बौद्ध धर्म की उस केंद्रीय धारणा को अपनाया है, जो मानती है कि परम सत्य का साक्षात्कार किसी बाह्य साधन, ग्रंथ, विधि या आडंबर से नहीं, बल्कि आत्म-अनुभूति और आंतरिक मौन से ही संभव है। जेन संप्रदाय यह मानता है कि सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे कहीं बाहर जाकर खोजा जाए, बल्कि वह व्यक्ति के भीतर स्थित है, और उसका ज्ञान केवल आत्मबोध द्वारा ही संभव है। अज्ञेय इस विचार को भारतीय दार्शनिक चेतना के साथ जोड़ते हुए असाध्य वीणा में एक प्रतीकात्मक आख्यान की रचना करते हैं, जिसमें ‘किरीटी तरु’ उस परम सत्य का प्रतीक है जिससे निर्मित वीणा केवल उसी व्यक्ति द्वारा बजाई जा सकती है, जिसने आत्मत्याग, समर्पण और मौन की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया हो। इस वीणा को कई विख्यात कलावंत, वादक और संगीतज्ञ बजाने आते हैं, किंतु सभी असफल होते हैं, क्योंकि वे अपनी कला में तो पारंगत होते हैं परंतु उनमें वह समर्पण और मौन नहीं होता जो उस परम सत्य की अनुभूति के लिए आवश्यक है। उनमें अपनी कलागत उपलब्धियों का गर्व होता है, अपने ‘मैं’ का बोध होता है, और यही ‘अहम’ उन्हें उस सत्य से दूर कर देता है, जिसे वीणा के माध्यम से प्रकट होना था। वीणा केवल उसी के हाथों बोलती है जो स्वयं को रिक्त करता है, जो साधक नहीं, साक्षी है। यही भूमिका निभाता है प्रियंवद—एक ऐसा युवक जो स्वयं को कलावंत नहीं मानता, बल्कि केवल जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी स्वीकार करता है। उसके भीतर आत्मप्रदर्शन की लालसा नहीं, आत्मविलयन की आकांक्षा है। प्रियंवद जानता है कि यह सत्य ऐसा है जिसे न कहा जा सकता है, न गाया जा सकता है, यह तो केवल अनुभूत किया जा सकता है। वाणी जहाँ समाप्त हो जाती है, वहाँ यह सत्य प्रारंभ होता है। अज्ञेय ने प्रियंवद के माध्यम से यह संदेश दिया है कि जब व्यक्ति अपने ‘मैं’ को गलाकर, अहंकार को पूर्णतया विसर्जित करके स्वयं को अस्तित्व की गोद में सौंप देता है, तभी वह उस सौंदर्य और सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, जो आत्मा की सबसे सूक्ष्म गहराइयों में स्थित है। इस गहराई को अज्ञेय ने अत्यंत मार्मिक पंक्तियों में व्यक्त किया है: "वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे / किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूँ।" यहाँ प्रियंवद केवल वीणा को नहीं बजा रहा, वह स्वयं वीणा बन गया है; वह केवल स्पर्श नहीं कर रहा, बल्कि स्वयं को उस सत्य के सामने अर्पित कर रहा है। वह स्वयं ‘मोद भरा बालक’ बन जाता है, जो परमसत्ता की गोद में बैठा है—अहं से मुक्त, मौन, पूर्णतः समर्पित। इस प्रकार यह कविता केवल एक कथा नहीं, एक दार्शनिक यात्रा है—सत्य की उस तलाश की यात्रा, जो भीतर से प्रारंभ होकर भीतर में ही समाप्त होती है। अज्ञेय ने जेन बौद्धों के मौन ध्यान, आत्म-साक्षात्कार और परमसत्य के अप्रदर्शनीय स्वरूप को भारतीय प्रतीकों—वीणा, किरीटी तरु और बालक के रूप में प्रस्तुत करके एक ऐसी कविता की रचना की है, जो काव्य और दर्शन का अद्भुत संगम बन जाती है।

असाध्य वीणा केवल एक प्रतीकात्मक आख्यान नहीं, बल्कि अज्ञेय की सर्जना प्रक्रिया के गहन आत्मबोध का काव्यात्मक प्रकटीकरण भी है, जिसमें आत्मानुभूति, परम सत्य की खोज और रचना की अनिर्वचनीय प्रक्रिया एक सूत्र में गुँथ जाती है। जेन बौद्ध धर्म की तरह अज्ञेय भी यह मानते हैं कि परम सत्य को बाह्य विधियों या ग्रंथों से नहीं, बल्कि अंतःकरण की मौन अनुभूति से जाना जा सकता है, और इस अनुभूति के लिए आवश्यक है अहंकार का पूर्ण विसर्जन। प्रियंवद का पात्र इस सिद्धांत का मूर्त रूप बनकर सामने आता है, जो कलावंत नहीं है, साक्षी है—जीवन के उस अनकहे सत्य का साक्षी जिसे शब्द नहीं बाँध सकते। वह सत्य जिसे केवल अनुभूत किया जा सकता है, और उसके लिए स्वयं को रिक्त करना पड़ता है। प्रियंवद किरीटी तरु में जैसे परकाया प्रवेश करता है और परम सत्य के साथ एकाकार हो जाता है, जिससे जुड़ी स्मृतियाँ धीरे-धीरे उसकी चेतना पर उभरने लगती हैं—"हाँ, मुझे स्मरण है..."—और फिर वीणा से जो स्वर फूटता है, वह उस शब्दहीन सत्य की ही अभिव्यक्ति है "जो शब्दहीन होकर भी सबमें गाता है।" परंतु इस सत्य का प्रभाव सभी पर एक-सा नहीं होता, क्योंकि "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी" की तर्ज पर हर व्यक्ति उसे अपनी अनुभूति, संस्कार और मानसिक स्तर के अनुरूप ग्रहण करता है। अज्ञेय ने इस विविध प्रभाव को जीवन के विभिन्न क्षेत्रीय उदाहरणों—"बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुदबुद"—जैसे बिंबों के माध्यम से अत्यंत प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। यही विविधता रचना की स्वतंत्रता और प्रभाव की स्वायत्तता का संकेत देती है। अज्ञेय की संपूर्ण काव्य-चेतना में सर्जना प्रक्रिया की जटिलता एक केंद्रीय चिंता रही है—चाहे वह "आज तुम शब्द न दो" हो, या "नया कवि आत्मस्वीकार"। उनके लिए रचना आत्मप्रदर्शन नहीं, आत्मविस्मृति है—ऐसी स्थिति जहाँ कवि स्वयं नहीं होता, वह तो केवल माध्यम होता है, एक ऐसा माध्यम जो एक क्षण के दैवीय आवेग में डूब जाता है, जैसा कि प्लेटो ने भले ही नकारात्मक रूप में कहा था, पर उसकी सत्यता से इनकार नहीं किया जा सकता। रचना तब नहीं होती जब कवि अपने होने का दंभ लिए सृजन करता है, अपितु तब होती है जब वह पूर्णतः शून्य में लीन हो जाता है—"श्रेय नहीं कुछ मेरा / मैं तो डूब गया स्वयं शून्य में।" इसीलिए जब अज्ञेय लिखते हैं "कौन प्रियंवद है कि दम्भ कर / इस अभिमंत्रित कारूवाद्य के सम्मुख आवे", तो वह स्पष्ट करते हैं कि श्रेष्ठ सृजनकर्ता वही हो सकता है जो अपने ‘मैं’ को विसर्जित कर दे, जो रचना के आगे स्वयं को गौण मान ले। रचना केवल कवि की उपज नहीं होती, वह स्वयं कवि को भी गढ़ती है—जैसा कि घनानंद ने कहा, "लोग तो लागी हैं कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवि बनावत।" असाध्य वीणा में यह संबंध प्रतीक रूप में स्पष्ट होता है जब प्रियंवद के गोद में वीणा रखी होती है, पर वह स्वयं को तरु-तात की गोद में मोद-भरा बालक अनुभव करता है। यह विसर्जन, यह समर्पण ही उस संगीत को जन्म देता है जो वीणा से फूटता है—"वीणा को धीरे से नीचे रख, ढँक मानो गोदी में सोये शिशु को / डाल कर मुग्धा माँ हट जाय, दीठ से दुलराती"। इस दृश्य में रचना और रचनाकार दोनों एक-दूसरे के रचयिता बन जाते हैं। अज्ञेय की दृष्टि में अनुभूति और बौद्धिकता का संश्लेष ही सच्ची कविता को जन्म देता है, और यही संश्लेष असाध्य वीणा को मात्र एक आख्यान न बनाकर एक दार्शनिक-सौंदर्यबोधात्मक काव्य में रूपांतरित कर देता है। यह परंपरा अज्ञेय को जयशंकर प्रसाद की उस काव्य परंपरा से जोड़ती है जहाँ कविता केवल कल्पना नहीं, अनुभूत सत्य का उद्गार होती है, ठीक वैसे ही जैसे मुक्तिबोध की कविताएँ निराला के आत्मसंघर्ष से प्रेरणा लेकर यथार्थ का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार असाध्य वीणा न केवल आत्मबोध और जीवन के परम सत्य की खोज है, बल्कि वह सर्जना प्रक्रिया के रहस्यों को भी एक-एक कर उद्घाटित करती है—जहाँ रचना, सर्जक से स्वतंत्र होकर भी उसे पुनः रचती है और पाठक को उसकी अनुभूति की स्वतंत्रता सौंपती है।

निष्कर्षतः असाध्य वीणा के माध्यम से अज्ञेय यह संकेत करते हैं कि जीवन का सत्य और उसका सौंदर्य केवल तभी प्रकट होता है जब हम अपने 'अहम्' को त्यागकर समर्पण की अवस्था में पहुँचते हैं। जैसे प्रियंवद ने स्वयं को पूरी तरह वीणा और उसके माध्यम से परम सत्ता को अर्पित किया, वैसे ही जीवन में भी केवल पूर्ण समर्पण के क्षणों में ही वास्तविक अनुभूति और आनंद संभव है। आत्मविस्मृति, मौन और भावनात्मक सजगता के संयोग से ही हम जीवन का रसास्वादन कर सकते हैं। अज्ञेय के लिए यही सच्ची अनुभूति और सर्जना की सार्थक परिणति है।

असाध्य वीणा आधुनिक हिंदी कविता का विशिष्ट पड़ाव है। इस कविता को आलोचकों ने हमेशा महत्त्वपूर्ण माना है। जेएनयू में हमने यह कविता कविवर केदारनाथ सिंह से पढ़ी थी। आज आपका लेख पढ़कर वे दिन याद आ गए। इस लेख को फाइनल न समझकर, चिंतन-मनन ज़ारी रखिए। मेरी शुभकामनाएँ।

- प्रो. बजरंग बिहारी तिवारी

देशबंधु कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय